エンジニア派遣とは

エンジニア派遣とは、企業が必要とする技術とスキルを持ったエンジニアを外部から一時的に雇用する形態のことを指します。これにより企業はプロジェクトのニーズに応じて迅速に専門的な人材を確保でき、効率的な業務運営が可能です。エンジニア派遣は特にIT分野で多く見られ、特定の技術ニーズに応じた柔軟な雇用形態が可能です。

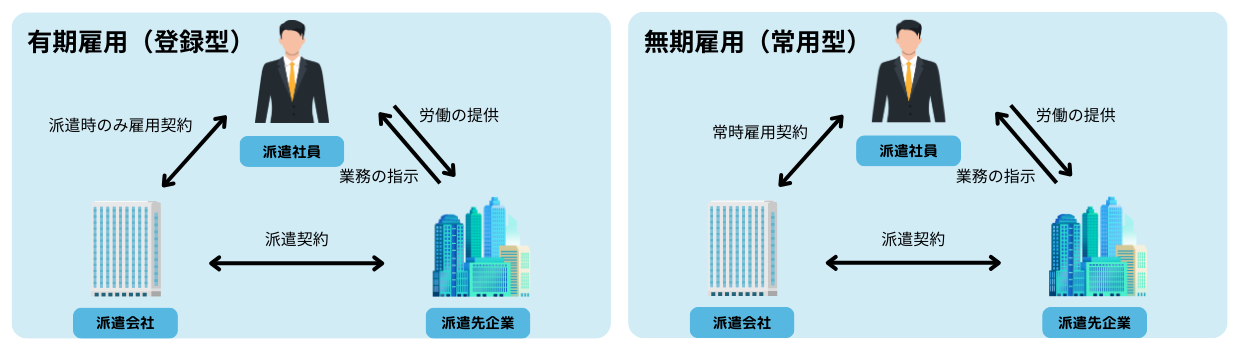

有期雇用のエンジニア派遣(登録型)

有期雇用のエンジニア派遣は登録型派遣と呼ばれることもあり、派遣契約に応じた期間のみは派遣会社と派遣社員が雇用契約を結び、派遣契約を結んでいる派遣先企業で働く形式です。

この形態では、雇用契約は案件ごとに結ばれるため、別の企業に派遣される際には雇用契約を結びなおします。一般的な「派遣社員」のイメージはこちらが多いかもしれませんが、IT業界の派遣は常用型の派遣も多いです。3ヶ月や半年など定期的に、派遣会社と派遣先企業の派遣契約、派遣社員と派遣会社の雇用契約両方の更新を行います。

短期間のプロジェクトや、突発的な人員不足の人員補充として利用されることが多く、開発業務のテスト工程のみ利用されることなどもあります。

有期雇用のエンジニア派遣は派遣期間についての決まりがいくつかあり、同一の派遣先事業所で同一の派遣社員が働く期間が最大3年と定められている他、30日以下の短期間の派遣は禁止されています。

無期雇用のエンジニア派遣(常用型)

無期雇用のエンジニア派遣は常用型派遣と呼ばれることもあり、派遣会社と正社員として無期(常時)雇用契約を結んでいる派遣社員が雇用されたエンジニアが、派遣契約を結んでいる派遣先企業で働く形式です。

この形態では、エンジニア自身は派遣会社の正社員として雇用されているため、派遣されていない期間にも給料が発生し研修などを実施しています。また、先ほど紹介した有期雇用のエンジニア派遣のルールである同一の派遣先での勤務は最大3年という制限が無いため、3年を超えて同じ企業で働くことができます。

そのため、長期プロジェクトや中長期的な勤務を想定した人員補充として利用されることが多いです。

エンジニア派遣とSESの違いは?

エンジニア派遣とSES(システムエンジニアリングサービス)は、いずれもエンジニアが他社でのプロジェクト業務に従事する形態ですが、厳密にいうと同じではありません。

エンジニア派遣はエンジニアが派遣先企業の指揮命令のもとで業務を行いますが、SESでは依頼会社がエンジニアへ業務の指揮命令を行います。

働き方としては派遣とSESは近いですが、指揮命令を出す場所が異なります。

エンジニア派遣の種類と違い

ひとくちにエンジニア派遣と言っても、勤務期間や方法は派遣先企業のニーズやプロジェクトの特性に応じて異なります。いくつかの派遣利用の例について紹介します。

短期派遣と長期派遣の違い

短期派遣は数週間から数ヶ月の期間での業務遂行を目的としており、特定のプロジェクトや季節的なニーズに応じた人材の確保を行います。一時的な人員補充となるため契約期間が終わると更新等は無くそのまま終了となります。

一方、長期派遣は1年以上の長期間に渡る業務に適し、社内で継続的な技術力を補強するための手段として利用されます。3ヶ月以上の契約期間で働くことを前提としているため、契約期間が満了する際に契約更新を行います。

契約の更新期間は3ヶ月、6か月等プロジェクトにより異なりますが、会社の業績やプロジェクトの進捗状況次第で当初の目安在籍期間より短くなってしまう可能性もあります。

プロジェクトベースの派遣

プロジェクトベースの派遣は、特定のプロジェクトにおける技術要求に応じて、エンジニアが派遣される形式です。

プロジェクトの開始から終了までの特定の期間にわたって必要な技術を持つ人材を確保することが可能になるため、専門性が高い業務や多くの人員が必要となる業務で利用されます。プロジェクトの完了と共に派遣も終了することが多いです。

リモートとオンサイトの派遣

派遣は、近年注目されているリモートでの勤務も可能です。リモート派遣では、エンジニアが自宅や任意の場所からオンラインで業務を行うことができ、地理的制約を受けずに全国の優秀なエンジニアが採用できます。

一方オンサイト派遣は、エンジニアが派遣先のオフィスに出勤し、直接コミュニケーションを取りながら業務を遂行します。これによりチームとの連携が密になりやすく、早期にプロジェクトへの理解を深めることができます。

エンジニア派遣のメリット

エンジニア派遣を利用するメリットを紹介します。

コスト削減効果

エンジニア派遣を利用することで、企業は正社員としてエンジニアを雇用する際に必要となる長期的な給与や福利厚生費、採用にかかるコストを削減できます。必要なタイミングで必要なスキルを持つエンジニアを導入できるため、プロジェクト規模に応じた費用対効果の高い人材活用が可能になります。

また、必要に応じて契約期間を調整できるため、無駄な人件費を抑えることができ、経営資源を効率的に活用することが可能です。

採用リスクの軽減

新たに社員を採用する際には、人材が企業文化に合うか、長期間働いてくれるか、求めるスキルに達しているかといったさまざまなリスクが伴います。

しかし、エンジニア派遣はプロジェクトに応じて人材補充が可能ですので、これらのリスクを軽減することができます。また、契約次第では適任者を見極めた上で必要に応じて契約延長や正社員登用を検討することも可能です。

新しい技術トレンドへの対応

技術の進歩が日進月歩で進む現代において、企業は常に最新の技術を取り入れ、競争力を維持する必要があります。

エンジニア派遣を利用することで、企業は最新の技術に精通した専門家を迅速に導入できるため、企業が内部に持っていない専門技術を持つ人材へのアクセスが可能となり、新しい技術トレンドにも柔軟に対応できます。特にハイレベルな技術やニッチな分野の専門知識を必要とするプロジェクトでは、派遣エンジニアの力を借りることで、効率よく専門技術をプロジェクトに導入できます。

また、場合によっては、派遣エンジニアからの知見を得ることで社内の技術力全体の底上げにも繋がり事業やプロジェクトの成長につなげることができます。

緊急時の人員確保と柔軟性

プロジェクトが急に拡大したり、予期せぬ人員不足が発生した場合、即座に追加のエンジニアが必要になることがあります。

エンジニア派遣を利用することで、こうした緊急時に迅速に人員を補充することができます。派遣サービスを活用すれば、必要な時期に必要な人数だけを確保できるため、プロジェクトの規模や進行状況に応じた柔軟な人材管理が可能です。

エンジニア派遣のデメリット

ここまでエンジニア派遣のメリットについて解説しました。メリットも多い反面、いくつかのデメリットもあります。

デメリットについて解説します。

人材定着が難しい

エンジニアを派遣で活用する際に直面する課題の一つとして、人材定着の難しさがあります。

派遣エンジニアはプロジェクト単位で勤務するため、プロジェクト終了とともに別の企業・プロジェクトへ移ります。正社員を採用した時と比べ人材の流動性が高くなってしまい、人材定着への貢献は難しいです。

コストがかかる

派遣エンジニアの利用にはその時点では採用やトレーニングのコストを削減できる反面、持続的な人件費とは異なる費用構造が存在します。

派遣会社を通じての契約となるため、その手数料やマージンがかかり、正社員を採用する時よりも高額になることがあります。また、長期間のプロジェクトや頻繁な派遣利用が必要な場合、累積的に大きなコストが発生する可能性もあり、予算管理が重要です。

育成への投資効果が不透明

派遣エンジニアはプロジェクト終了後には契約終了となってしまうため、プロジェクト参加のための教育を行っても企業自身の成長に繋がるかどうか、その効果は不透明です。企業としては優秀な人材には長期的に貢献してもらうための育成を行いたいものですが、派遣の場合、その人材が継続的に企業価値に貢献する保証はありません。

企業文化への適応課題

短期間で結果を出すことが求められる派遣エンジニアは、迅速に職場の雰囲気や業務プロセスに馴染む必要があります。しかし、企業文化の違いによりコミュニケーション不足や誤解が生じやすいいのが実情です。これにより、チーム間の協力が円滑にいかないことがあります。企業側も派遣エンジニアを支えるために、適切なサポートを提供し、対話の機会を設けることが重要です。

エンジニア派遣の選び方

エンジニア派遣を選ぶ際には、プロジェクトの性質や期間、必要なスキルセットを明確にした上で選定することが重要です。さらに、派遣エンジニアの専門性や経験、派遣会社の信用度やサポート体制など、多角的に評価することが求められます。また、企業文化やチームとの適合性も重要な要素です。これらを考慮に入れた上で、適切なエンジニアを選定することが、プロジェクトの成功に繋がります。

正社員や常用型派遣エンジニアを中心に、登録型(有期)の派遣社員とチームを組む「ハイブリッドチーム派遣」も注目されています。

エンジニア派遣を組み合わせることで、基本設計までは社員を中心に進め、詳細設計、プログラミング、評価業務は有期の派遣社員で対応するなど、プロジェクトごとに柔軟な人材配置が可能です。また、常用型の派遣エンジニアをリーダーとすることで、指示伝達事項も一本化でき、自社の管理・育成工数の負担も軽減できます。

正社員雇用とは違うメリットがあるのがエンジニア派遣。自社が求めるスキルと最初から完全に一致しなくても、チーム化などでうまく活用できないか、派遣会社に相談してみるのもひとつの方法です。

最適な派遣会社の選定基準

ここまで、エンジニア派遣の種類やメリット・デメリットについて紹介しました。

ではエンジニア派遣を活用する場合、どのように派遣会社を選べばよいのでしょうか。最適な派遣会社を選ぶ際には、エンジニアのスキルに加えて、派遣されたエンジニアへのサポート体制が充実しているか、継続的にフォローアップがあるかを確認することが重要です。近年は、派遣エンジニア1名を派遣するだけでなく、一つの派遣会社から複数人をチームで派遣する形も増えています。また、チーム体制にすることで、フォロー・サポート・教育体制が構築でき、管理・育成工数の負担も軽減できます。

エンジニア派遣は柔軟性があるのも一つのメリットです。自社に合うエンジニア派遣の方法を提案してもらうことも可能ですので、まずは派遣会社に相談してみるのも良いでしょう。

エンジニア派遣の相談をするならトライアロー

エンジニア派遣をご検討中の方は、お気軽にトライアローへご相談ください。

トライアローは、しごとF!NDERというお仕事検索サイトを運営するIT・通信・建設業に強い派遣会社です。1979年よりエンジニア業界で幅広い事業を展開してきた当社は、現場の実態や課題を察知し、「人材」という側面から課題解決に貢献してまいりました。